住宅産業のDX化を目的に設立された一般社団法人住宅DX推進協議会(以下:JDX)は、アートフォースジャパン、地盤ネット、ハウスワランティ、サムシングといった地盤分野を代表する企業が集まり、MSJグループ代表の鵜澤 泰功も理事として参画しています。

JDXの専門部会である地盤産業革新部会では、地盤解析や改良に関する業界基準の整備に加え、地盤調査支援ツール「地盤DXマップ」の開発が進行中です。

先日行われたJDX主催のイベントでは、地盤DXマップの新機能や、法改正への対応などの業界最新情報、地盤事故事例の分析結果といった幅広いテーマが発表されました。

参加者からは「役に立った」との声も多く聞かれ、未来通信編集部ではこのイベントの様子を前後編にわけてレポートしていきます。

イベントレポート前編

イベントレポート後編

建築確認審査の長期化:予想外の構造計算増加と混乱

2025年4月以降、住宅の建築着工数が大きく落ち込んでいる状況が続いています。直近4カ月の累計で前年比6万戸減少という中、株式会社ハウスジーメン 代表 の道下 佳紀からは、建築申請の審査プロセスが変化したことなどが共有されました。

株式会社ハウスジーメン 道下 佳紀(MSJグループ)

四号特例の縮小で多くの木造住宅が二号建築物扱いになったことで、審査期間は7日以内から35日以内へと変更され、民間の確認検査機関もそれに倣う状況です。

さらに、当初は全体の12%程度と予想されていた許容応力度計算による申請は、ある確認検査機関によると40%程度まで増加しているそうです。許容応力度計算の審査は構造担当者が別に行うため、壁量計算に比べて審査時間の増加につながっていると述べています。

とあるビルダーからは「確認申請期間として1ヶ月を見込んでいたものの、実際は社内での図面作成にも2週間ほど追加で時間がかかり、ようやく9月頃から安定して回り出した。」という声も聞かれ、依然として影響は色濃い状況です。

また道下は完了検査でも同様の混乱が発生する可能性を指摘しています。例えば中間検査がない地域では、完了検査時に構造審査による遅延が発生する恐れがあり、現場での写真記録の徹底などが求められると話しました。

- このプレゼンテーション動画はジーメンプレスで公開中です

近年の災害の激甚化を受け、地盤審査も厳格化の方向へ

地盤ネット株式会社の伊東洋一氏は、地盤調査に関する審査も厳格化の方向にあると指摘します。特に4月以降、SWS試験の調査深度に関する指摘が増加しており、行政会議の記載事項を背景に追加調査を求められるケースが多くなっているそうです。

伊東氏からは、過去の土地利用履歴や近隣のボーリングデータなどを提示することで、追加調査を回避した例が紹介されました。

また、液状化リスクに関する質問も増えており、ハザードマップを活用したスクリーニングレポートを提出し、一次判定として行政にリスクの有無を報告しているとのことです。

地盤ネット株式会社 伊東 洋一氏

こうした変化の背景には、小規模建築物基礎設計指針の17年ぶりの改正や、災害対策基本法の改正により、液状化対策や豪雨による雨水浸入・土砂流出など、設計段階で考慮すべき項目が増えたことに関連していると伊東氏は述べています。

地盤事故データの分析から見えてきた課題

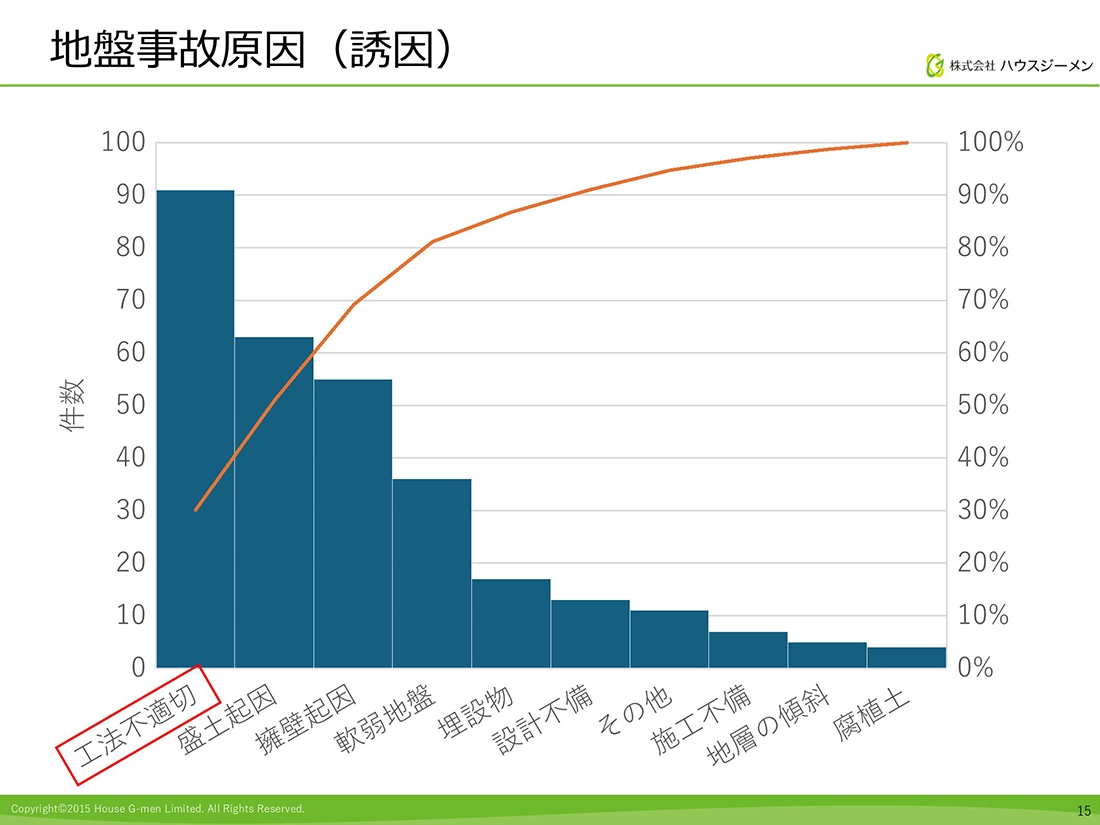

またイベントでは、ハウスジーメンの小西 芳宜より、JDXに参画する各社から共有された303件の地盤事故データの分析結果が報告されました。

その結果、事故物件のうち46%は何らかの地盤改良工事・対策を行った物件であり、また、約3割の事故が「工法不適切」であったことが明らかになりました。

事故事例をもとに、小西は地盤改良工法の選定における適合性の重要性を指摘。JDXでは現在、この分析結果をもとに共通判定基準の策定が進められています。

- イベントアーカイブはJDX公式サイトより動画配信中です

130万超の横断データを住宅会社でも自社活用

「地盤DXマップ」で営業・設計の効率化を推進

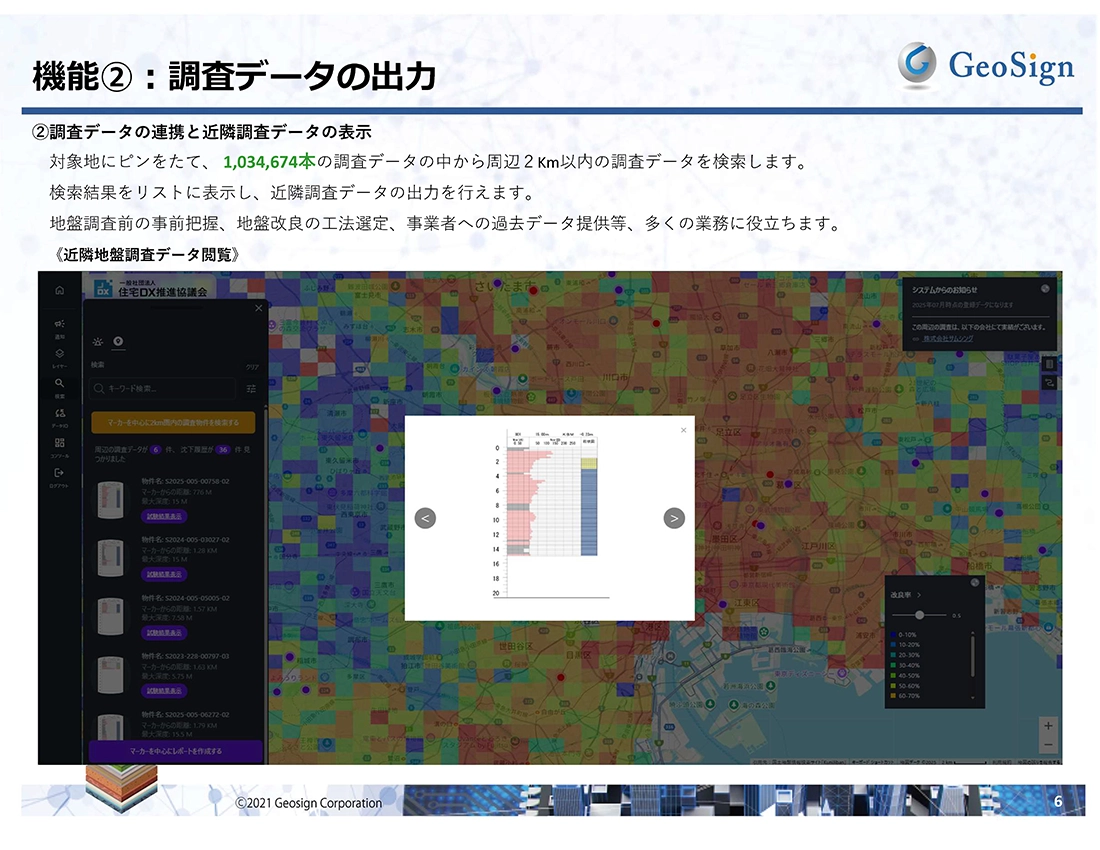

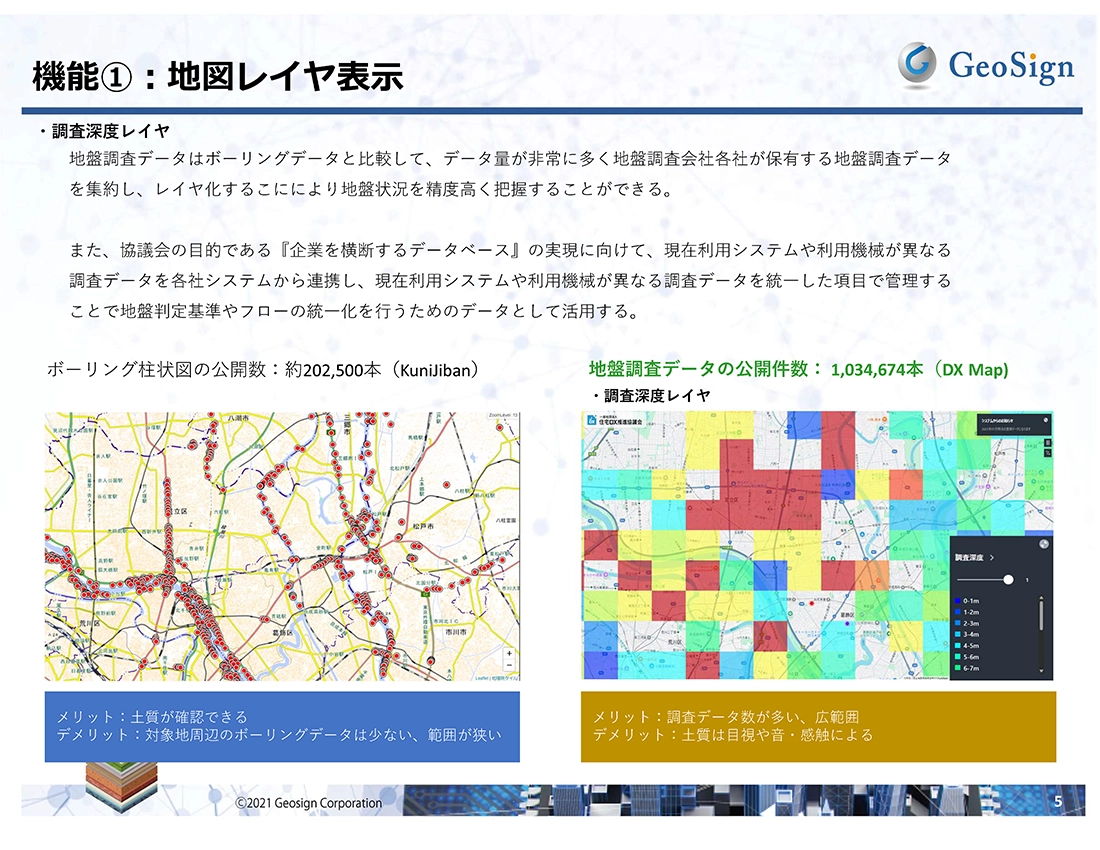

ジオサイン株式会社の秋山光氏からは、地盤調査支援ツール「地盤DXマップ」の最新機能が紹介されました。

このツールは、複数の地盤関連企業が提供する調査データを統合したもので、各社が個別に保有していたデータを統一項目で一つのシステムに集約。業務効率化を支援するものです。

今回のイベントでは、新たに追加された2つの独自機能に焦点が当てられました。

100万件以上の調査データをもとに、近隣調査レポートの出力が可能

新機能のなかで特に注目されたのが、半径2km圏内の近隣調査データを検索し、レポートとして出力できる機能です。

これは、元請けとなる住宅会社自身が利用することも想定されており、「周辺データを探してほしい」という依頼に対して、地盤調査会社を介すことなく営業現場で迅速に対応できるようになります。地盤調査前の事前把握や過去データ提供など、営業・設計における効率化に大きく役立つでしょう。

現時点で、100万件以上調査データが反映されており、全国の市街地エリアではおおよそ1km圏内で調査データが確認できる状況にあるとのことです。

ハザードマップなどのオープンデータに、沈下情報や地盤改良情報をレイヤ化

地盤DXマップは、20万件のボーリングデータ(国土地盤情報センター)をはじめとした13種のオープンデータに、沈下情報などの地盤事故状況、調査情報や改良情報といった独自レイヤを重ね合わせることで、より精度の高い事前予測が可能になり、適正な改良工事の工法選定などに役立ちます。

今回新たに実装された独自レイヤは、約31万件のデータを基に地盤改良率をメッシュで視覚的に表現した「改良率レイヤ」と、103万件にのぼる調査データから調査深度をメッシュ化し、地域全体の地盤の傾向を掴める「調査深度レイヤ」です。

個社のデータの偏りがならされたことでデータの信頼性が増し、地盤調査にあたり、地盤の判断が難しいときや、必要な調査深度を見極める際などに役立ちます。

地盤DXマップで表示できるレイヤ群

| オープンデータ(13種) | 独自レイヤ(3種) | |

|---|---|---|

| 淡色地図 | 災害危険区域 | 沈下情報 |

| 土地条件図 | 大規模盛土造成 | 改良率 (New) |

| 微地形区分図 | 宅地利用動向調査 | 調査深度 (New) |

| 高標図 | 液状化マップ | |

| 航空写真 (2007~) | ボーリングデータ (New) | |

| 航空写真 (1961~69) | 土壌図 (New) | |

| 旧版地形図 | ||

これらのデータは、ジオWebシステムとの自動連携により週次でリフレッシュ更新されます。秋山氏は、データ量の増加に伴い、より客観的で有効な情報が提供される見込みであり、設計業務における業務効率化とリスク管理の強化を支援していく方針を示しました。

イベントレポート後編はこちらから

イベントレポート【後編】|一般社団法人住宅DX推進協議会

勝者総取りに抗うマネタイズ戦略|イベントレポート(後編)

イベントアーカイブを公開しています

登壇資料とプレゼンテーションをそのまま体感できるアーカイブ動画を現在公開中。JDX公式サイトより視聴お申し込みを受け付けています。あわせてJDXのツール活用と入会をぜひご検討ください。